去年あたりから国内外で話題になっている清水寺のInstagramアカウント。

現在なんと13万以上のフォロワーがいて、そのInstagramアカウントから発信される写真や動画は、どれも厳かで神々しい印象を受けます。お寺が持つ神秘さを体現しています。

Butsumyo-e |仏名会 Dec.1 to 3 #kyoto #kiyomizudera #temple #japan#2015#TABLOID#清水寺#京都#日本#成就院#jojuin#ライトアップ A photo posted by 音羽山 清水寺|Kiyomizu-dera (@feel_kiyomizudera) on

そんなInstagramアカウントはどういう意図で運用されているのか、実際に清水寺のデジタル御坊さんであられる大西住職さんにお話をお聞きしました。

そもそもなぜInstagramアカウントを運用し始めたのか?

あなたは日本にお寺がいくつほどあるかご存知でしょうか。

私自身もまったく知らなかったのですが、日本には約7万5,000ものお寺が存在するそうで。簡単に言えば、1都道府県に約1,600ものお寺が存在することになります。そして、そのうちの多くは良くも悪くも「伝統や文化を守るのみ」のお寺が多いという現状だそうです。

「いくら、お寺とはいえど社会の一部として、そして国内における立ち位置からも、何か文化や伝統を新しい形で後世に伝えていくべきではないか」そういった懸念があったといいます。

そういった背景から、国内最高峰の観光名所としても知られる清水寺として、常に新しい取り組みをしてく中で文化継承していく、いわゆる「攻めの伝統作りや文化継承」を念頭にインスタアカウントの運用を始めたといいます。

また、他のSNSではなくInstagramを選んだのは、宗教性を伝えていくためのビジュアルコミュニケーションのツールとしてInstagramが最適だと判断したからだそうです。

そして、ただInstagramアカウントを運用するだけでなく、通常年に1度しか公開がされない本堂最奥部内々陣も撮影し、配信するといったいわゆる型破りな取り組みも実施しています。

また、チームを大切にしたいという強い想いを持ち、運用チームを構成。結果、清水寺住職さんおよび外部パートナーと一体となって、撮影から編集、投稿までを行うようになりました。

そして、功を奏したのが5年~10年といった文教的時間軸での、今日明日の効果にこだわらないといった投資対効果の思考のもとに、清水寺の宗教性を伝えていく、息の長い取り組みとして開始したことだと思います。

どうしても企業的思考だと、もちろん今日明日の売上も大切なのですが、その先の売上を作っていくためのマーケティングコミュニケーションをしていく必要があります。そういった意味で、清水寺のような運用スタイルは中長期的な投資対効果に向いているSNS運用だと思います。

見えないものを見えるものを通じて伝えていくためのデジタルコミュニケーション

でも、清水寺は何を伝えているのでしょうか。

それは、仏様との対峙により誠の心、そして志を確認するいわゆる宗教性を伝えるため、戦略的ブランディングの要素を含んだ運用をしています。

宗教性や仏との対峙は決して目に見えるものではありません。それを映像や画像によって清水寺が持つ厳かさや神秘さといった見えないものを見えるものを通じて伝えていくことにこだわっています。

この見えないものを見えるものを通じて伝えていくということは、清水寺とはどういった存在であるべきなのか、そして仏様とはどういった存在であるのか、ブランド戦略的な観点でいうとどいったコンテキストを持つ存在なのかを理解していなければこのブランド戦略は成り得なかっただろうと思います。

それは、他のお寺やイベント、企業、自治体すべての人たちに言えることで、そのイメージがチームメンバ全員の中で共通認識を持っている必要があります。まさにブランド戦略とは、イメージ戦略であり、そのイメージを伝えるためのコンテキストをまずは洗い出し、共通化することがどの組織にも言えることなのではないでしょうか。

観光寺から観音寺へ

大西住職さんは、「お寺は本来仏様との対話をするために訪れる場所である」とおっしゃいました。清水寺は観光名所の一つとして訪れることが多い中、私自身も含めてその本質を忘れてしまっているのではないかなと思います。

最近では、お寺への国内外からの観光客も増え、撮影や自撮り棒等のマナーが問われるようになってきています。かといって、「写真禁止!!」と声高々に叫んだり、寺内に看板を立てたところで、それは仏様と人間との距離を遠ざけてしまうだけといいます。

だからこそ、Instagramでは生活者が仏様は写真を撮るべき存在ではなく、拝み対峙するものであると感じてほしく運用をしています。それが、まさに仏様が持つ”厳かさ”をまさにデジタルコミュニケーションで伝えているのではないでしょうか。

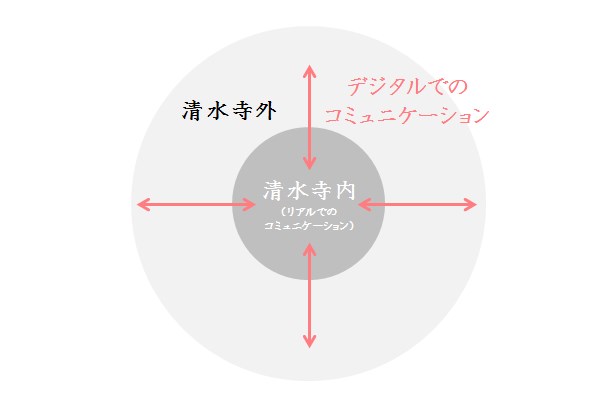

下図でいうとお寺外での人と清水寺とのデジタルコミュニケーションが、清水寺内での仏様とのリアルでのコミュニケーションの質を高めるような取り組みをしてます。また、清水寺内では、徹底したデジタルデトックスを推奨しておられ、あくまでデジタルでのコミュニケーションが影響を及ぼすのは、お寺外での範囲であるという時代に合わせた「攻めの伝統作り」と普遍的な「守りの伝統作り」を徹底されているとのことです。

まさに観光寺から観音寺へと強い変革を求める清水寺。今後もお寺としてのデジタルとリアルでの新しいあり方に、どう清水寺の大西住職を始めとしたお坊さんたちが挑戦していくのか、目が離せません。

最後に、今回のお話は主に私自身が参加したセミナーでの大西住職さんのお話をもとに私なりの解釈を経てまとめています。また、同セミナーに登壇された弊社コミュニケーションデザイナーの高野修平先輩にこのような機会を頂けたことに感謝するとともに、さらに地域で活躍する人や活動にフォーカスを当て、「地域×マーケティング」という私自身のファインダーを通じて多くの取り組みをご紹介出来ればと思います。

大崎龍史(オオサキリューシ)

プロフィール

Facebook

Twitter